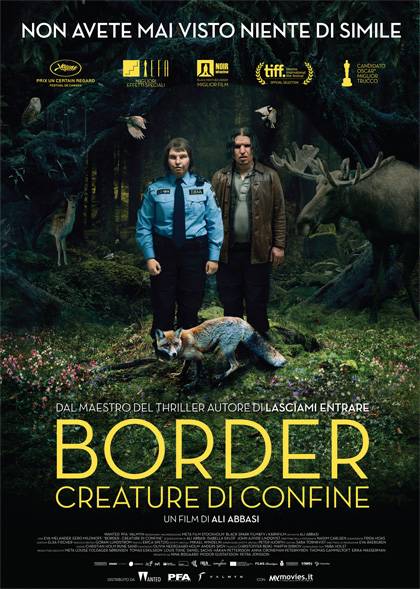

개봉일: 2018년 8월 31일(스웨덴)

감독: 알리 압바시

영화는 바닷가를 향하고 있는 주인공 티나의 뒷모습으로 시작했던 것 같다. 티나는 손가락에 올라있는 벌레를 응시하다 벌레를 보내준다.

티나는 출입국 세관 직원이다. 항만에서 출입국 게이트를 지나는 사람들을 지켜보다 수상한 냄새가 나면 그 사람을 불러 세운다. 티나는 스스로 감정을 맡을 수 있다고 말한다. 그리고 그런 티나의 후각은 백이면 백 술을 밀수하는 사람을 잡아내고, 아동 포르노를 국외로 빼돌리려는 사람도 잡아낸다. 지극히 현실적으로 묘사되는 영화 속 현실과, 소설 속에 등장할법한 티나의 능력은 영화의 초반부터 보는 이로 하여금 묘한 불편함을 느끼도록 만든다.

동료 직원 옆에서 마치 마약탐지견처럼 코를 벌렁이며 감정을 맡는 티나의 모습은 보통의 범주에서 벗어난 외모 때문인지 온전한 사람의 모습처럼 느껴지지 않는다. 함께 검문을 하는 동료 직원 역시 바로 옆에 서있지 않고, 마치 마약탐지견을 앞에 둔 사람처럼 티나로부터 비스듬하게 빗겨서 있다. 국경에서 일을 하는 티나의 직장부터, 인간보다는 동물이 더욱 뛰어난 후각에 대한 능력까지, 영화는 시작부터 제목처럼 경계선에 대한 이야기를 풀어낼 것임을 노골적으로 보여준다. 이건 시작에 불과하다. 국경에서 정상적인 것과 비정상적인 것을 탐지하는 주인공의 직업 역시, 주인공이 곧 경계선에 서있는 인물이라는 걸 말해준다. 공간적인 것부터, 사건까지 영화는 시종일관 경계 위에서 이편저편을 보여주고 넘나들며 그렇기에 위태롭다. 위태로울 수밖에 없다.

내가 봤던 몇 편의 유럽 감독들의 영화를 보고 유럽 영화 전체를 논하는 건 어불성설이다. 같은 아시아 대륙에서도 한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩의 영화가 제각각의 개성을 가지고 있는데 유럽 대륙의 영화를 뭉뚱그려 '유럽 영화'라고 칭하는 건 분명 심각한 일반화의 오류로 빠지게 된다. 그럼에도 미국과 다른 유럽의 지리적 특징 때문인지, 아니면 내가 말로 표현 못 할 어떤 영화적 구성의 특징 때문인지, 나는 일반화의 오류를 범하면서까지 유럽 영화가 할리우드 영화와 확연히 구별되는 어떤 특징과 느낌을 가진다고 말하고 싶다. 현실의 이야기인 줄만 알았다가 폭풍처럼 판타지의 세계를 낚아채 온 '로우(Raw, 2017)'부터, 하늘을 날 수 있다는 판타지적인 요소가 영화를 이끌어가는 '주피터스 문(Jupiter's Moon, 2017)'도. 그리고 역시 현실 속에 비현실적인 요소를 숨겨두었다 폭발시키듯 보여주는 '경계선'까지. 앵글 안에 인물을 꽉 채워 담는 특징 때문인지 뭔지 어쨌든 이제는 요즘의 유럽 영화들에게서 발견할 수 있는 어떤 공통점 같은 것들이 느껴진다.